2025年 8月 19日

Ubutnu Studio 設定編です。

実機が壊れたので VirtualBoxでのレビューとなります。

一応、実機で少しいじった感じでは、マウスとかキーボードとか USBメモリとかハードウェアは、箱に Linuxと書いてなくても大体動きました。

Logicoolのワイヤレスは Unifyingというソフトを入れて動きました、そんな感じです。

インストール直後から始めます。

1、システム言語を日本語にする

2、更新(アップデート)

3、日本語入力を設定する

4、起動時のパスワード入力を無効にする

5、システムのバックアップ(復元)を作る

6、ファイアーウォールを設定する

7、デスクトップのデザインを変える

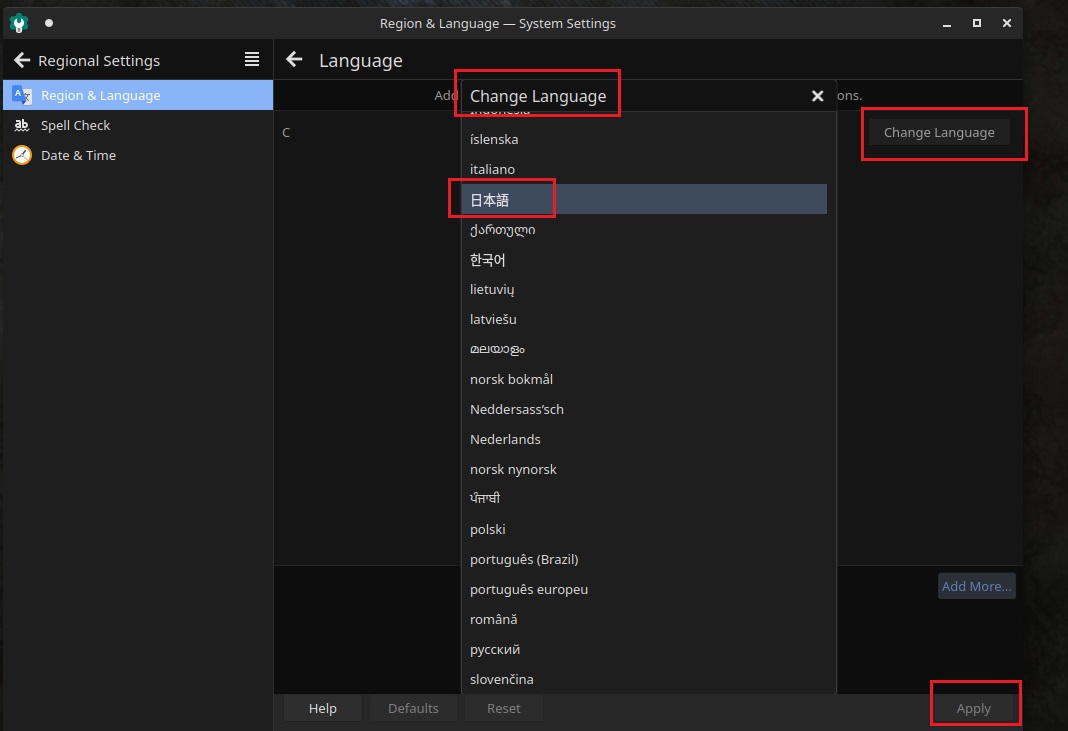

1、システム言語を日本語にする

なぜかシステム言語が英語のままなので日本語に変えてみます。

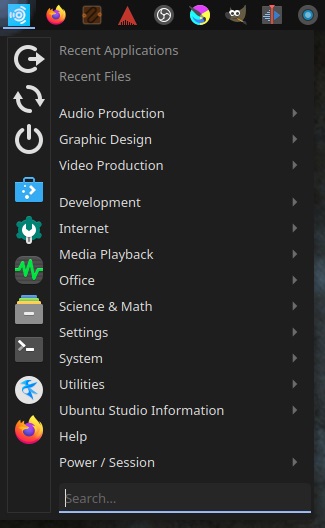

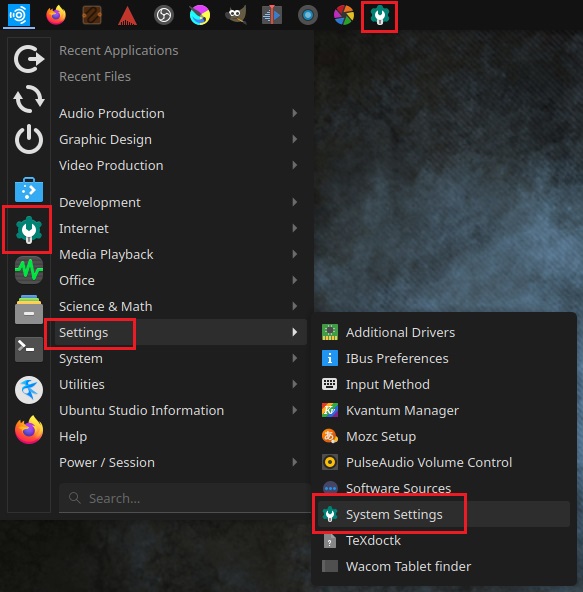

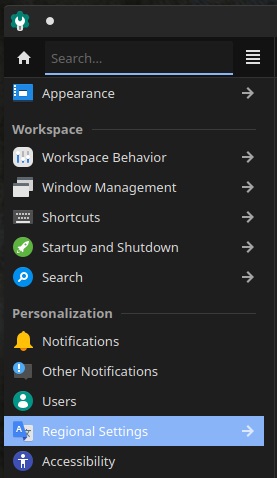

System Settings(システムの設定)を開きます。

Regional Settingsを選択します。

Region & Languageを押して Change Languageを押したら日本語を選択して Applyを押します。

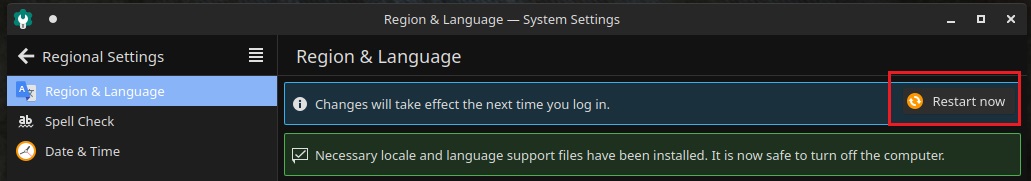

Restart nowを押して再起動します。

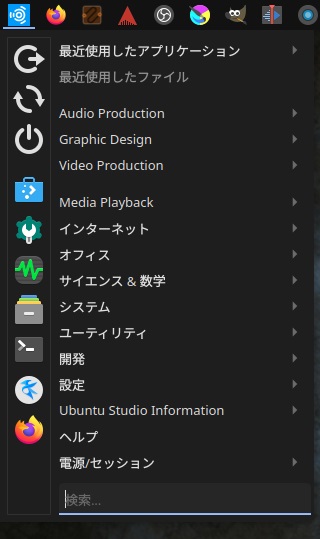

日本語になりました。

ちなみに Linux玄人の人は英語のままの方が良いという人も居るみたいです。

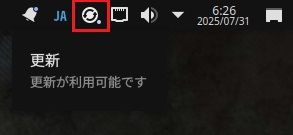

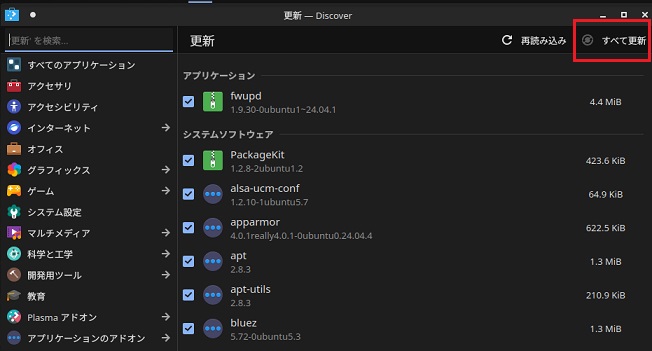

2、更新(アップデート)

更新します、右上の更新マークを押せば Discoverが立ち上がるはず・・・

なんですけど早速トラブル Discoverが立ち上がりません。

この不具合は実機では無かったため VirtualBox上での問題と思われます。

参考サイト(Ubuntu日本語フォーラム)によると、読み込む URLが重複してるとかで、片方を無効にするらしい。

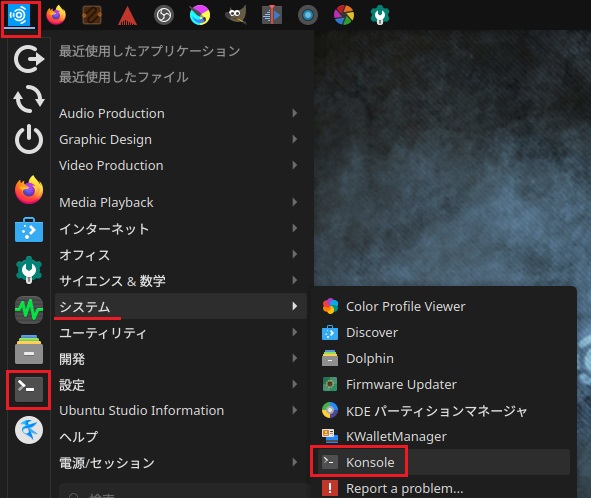

コンソール(Konsole)を開きます。

コンソールで

cd /etc/apt/sources.list.d

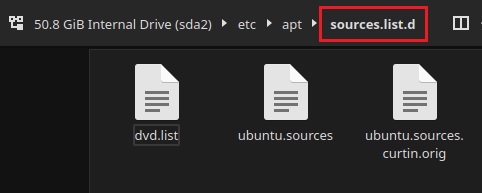

cdは、その場所に移動する、ファイルはこれ。

次は

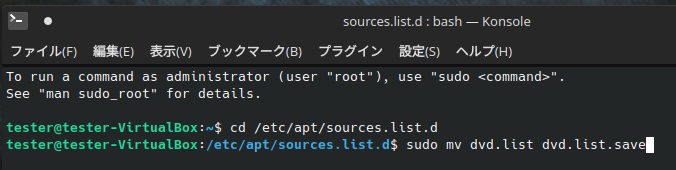

sudo mv dvd.list dvd.list.save

sudoは管理者権限で実行だと思う。

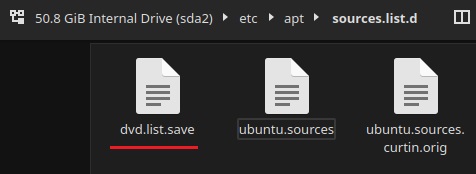

mvはファイルの移動やリネーム、この場合は dvd.listという名前を dvd.list.saveに変えてる、saveというのは一応バックアップという意味だと思う。

sudoなのでパスワードを入力して Enter、ファイルの名前が変わってる。

つまりシステムの方で dvd.listは読むけど dvd.list.saveは対象外になる、という事だと思います。

もう一度更新ボタンを押すと、Discoverが立ち上がりました。

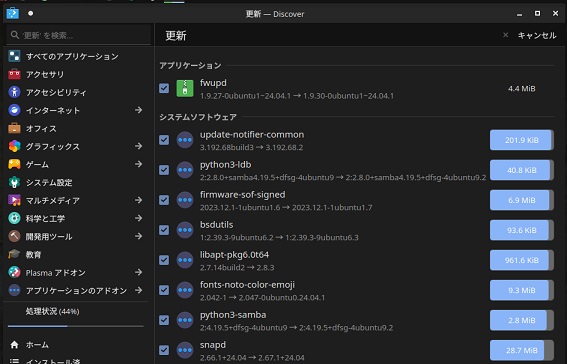

全て更新を押して更新します。

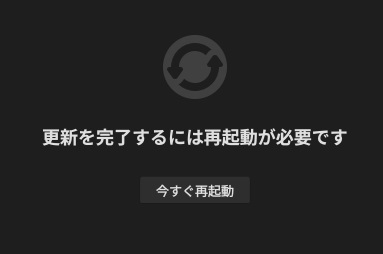

再起動します

終わりました。

3、日本語入力を設定する

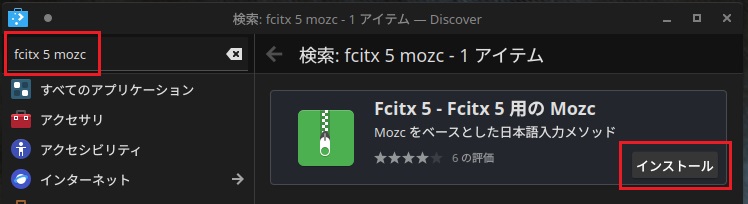

Discover(ソフトウェアセンター)で Fcitx 5 Mozc(入力メソッド)を入れるのが一番簡単だと思います。

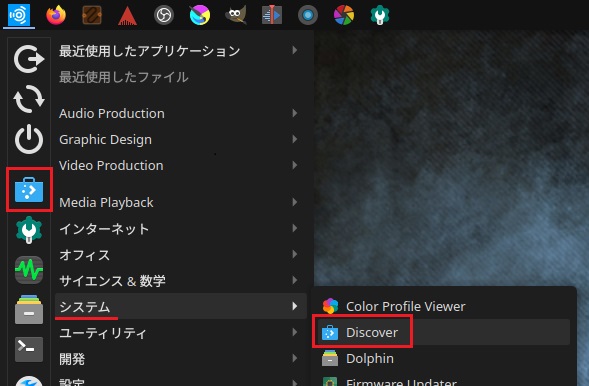

Discoverを立ち上げます。

検索に Fcitx 5 Mozcと入れます、5の前後には空白を入れます。

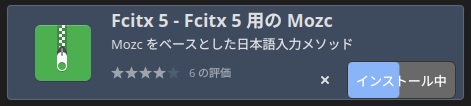

インストールします。

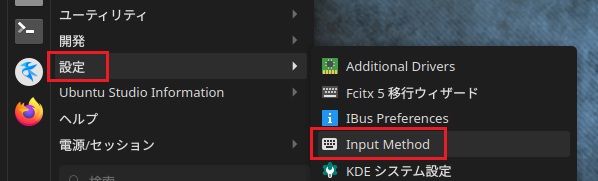

設定から Input Methodを開きます。

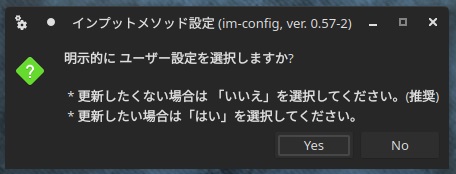

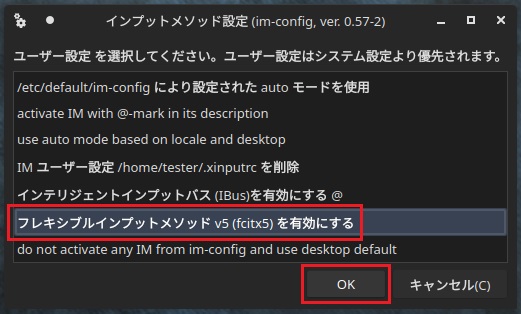

明示的にユーザー設定を選択しますか、Yesを押します。

つまり入力メソッド(入力ソフト)を切り替えますか、という意味だと思います。

Fcitx5を選んで OKを押します。

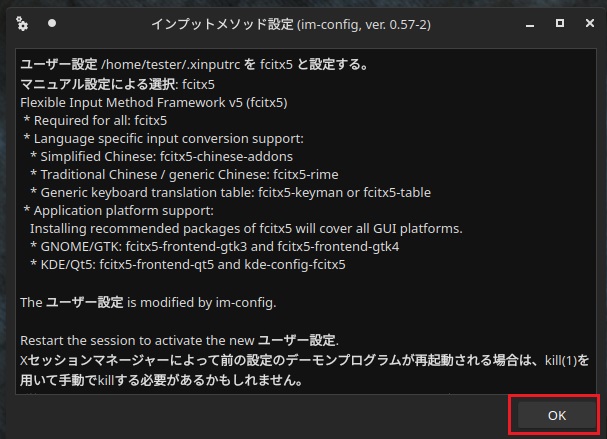

OKを押して閉じます。

ログアウト、ログインするか再起動します。

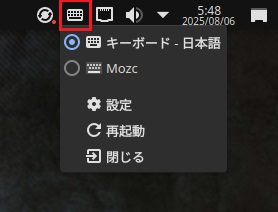

このマークになっていたら Fcitx Mozcです。

日本語入力に切り替えるには半角キーを押します。

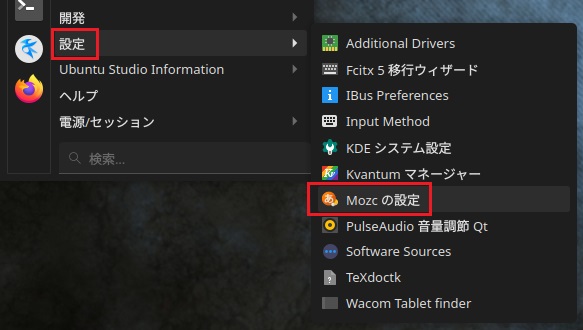

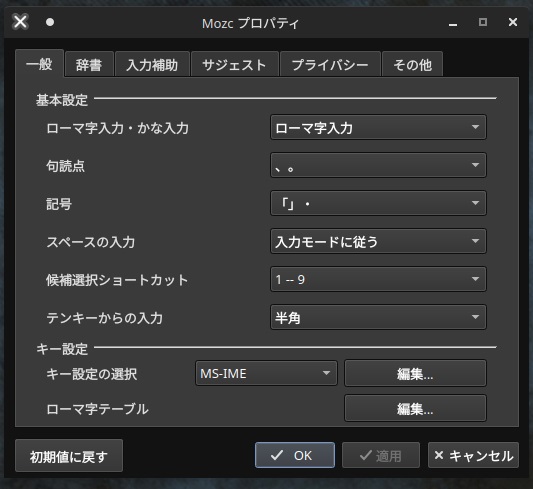

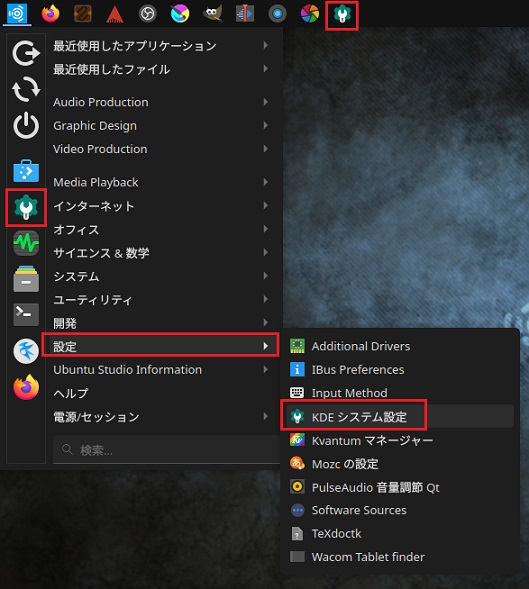

Mozcの設定は、上図の設定と、メニューの設定 → Mozc の設定で行います。

4、起動時のパスワード入力を無効にする

インストール時の設定で OFFにしなかったため、起動時に一々パスワードを入力しないといけません、パスワード無しで起動するようにします。

システム設定を開きます。

起動と終了を選択して、挙動を押します。

自動的にログインをチェックします。

茶色の枠内は、起動時に KDEウォレット(携帯電話とのリンクだったかな?)というアプリが起動するのですけど、その時にパスワードをいれないといけません、それを OFFにするには設定でパスワードを空白(無し)にしてくださいと書いてあります。

Auto-login does not support unlocking your KDE Wallet automatically, so it will ask you to unlock it every time you log in.

自動ログイン機能はKDE Walletの自動解錠をサポートしていないため、ログインするたびに解錠を求められます。

To avoid this, you can change the wallet to have a blank password. Note that this is insecure and should only be done in a trusted environment.

これを回避するには、ウォレットのパスワードを空白に設定できます。ただし、これはセキュリティ上危険なため、信頼できる環境でのみ行うようにしてください。

KDEウォレットのパスワード画面は VirtualBoxでは出ませんけど、実機では出てました。

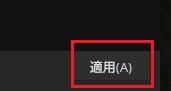

最後に右下の適用を押して閉じます。

再起動してみます。

パスワード無しで起動しました。

5、システムのバックアップ(復元)を作る

Ubuntuのシステムの復元は Timeshiftが簡単です。

バックアップの方法はいくつかあるようですけど Timeshiftはシステム全体を丸事バックアップするもののようです、そのためバックアップ容量はシステムが 20GBなら 20GBくらいになります、容量に気をつけましょう。

参考サイト

Pc watch Ubuntu日和 【第20回】バックアップあれば憂いなし。Ubuntuで手軽にバックアップを取る(ローカル編)

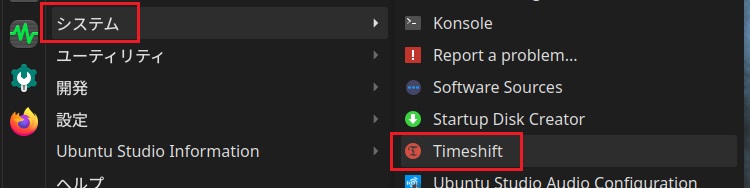

Discoverを立ち上げて Timeshiftで検索、インストールします。

メニュー → システム → Timeshiftで立ち上げます。

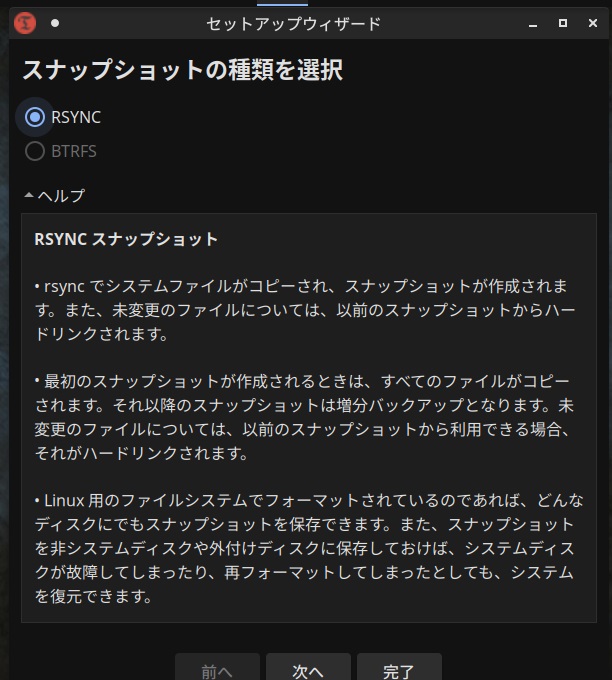

RSYNCのまま次へを押します、と言うか RSYNCしか選べないみたいです。

バックアップのサイズを計算してます。

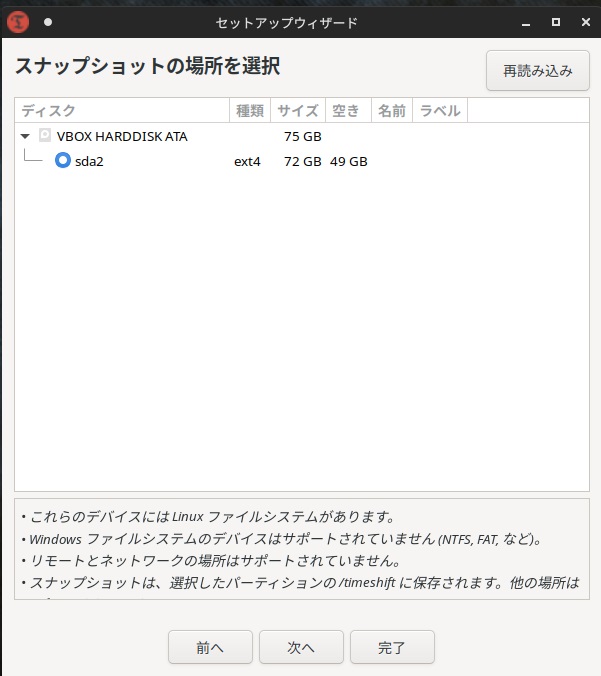

バックアップを置く場所を選びます、参考サイトによると「外付けストレージに」との事です。

つまり 2つの使い方が想定されます、1つは更新や新しいアプリ等で問題が起こった場合に、その手前まで戻す場合、もう 1つは OSが立ち上がらなくなった場合に クリーンインストール後から前の状態に復帰させる場合。

前者なら OS上のストレージにバックアップで OK、後者なら外付けにバックアップが想定されます。

VBOX HARDDISK ATAと言うのは、VirtualBox上で作られた架空のストレージです。

見方がよく分かりませんけど、全容量が 72GB、残り空き容量が 49GBなので、システムは 23GBでしょうか。

最初 VirtualBoxでのストレージ設定をデフォルトの 25GBでインストールしたため、容量が全く足りず失敗しました、これは 2回目の 70GBでのインストールです。

次へを押します。

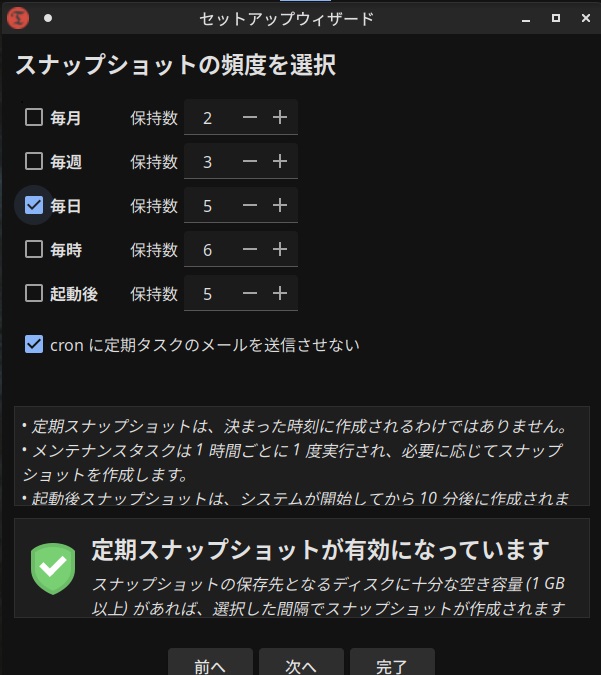

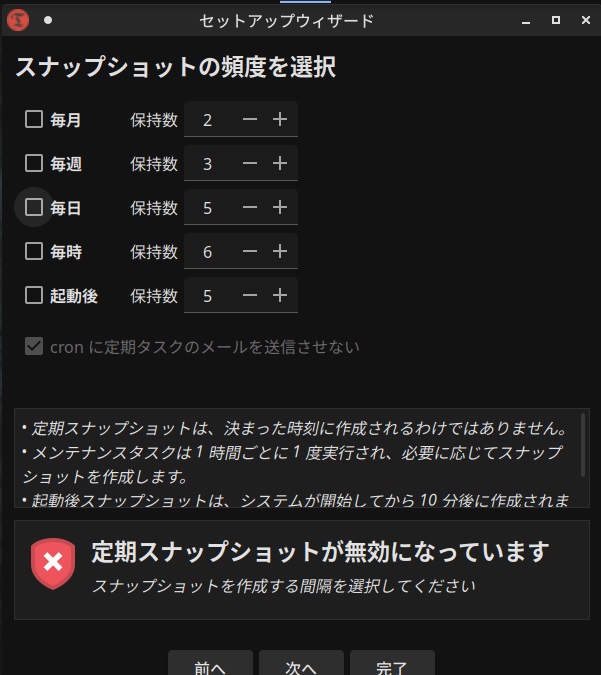

定期スナップショットの設定。

この場合 5カ所に毎日自動でバックアップが作られます、つまり容量は 125GB程要る事になります。

今回は 1回だけ手動でバックアップできないでしょうか。

チェックボックスを外して次へを押します。

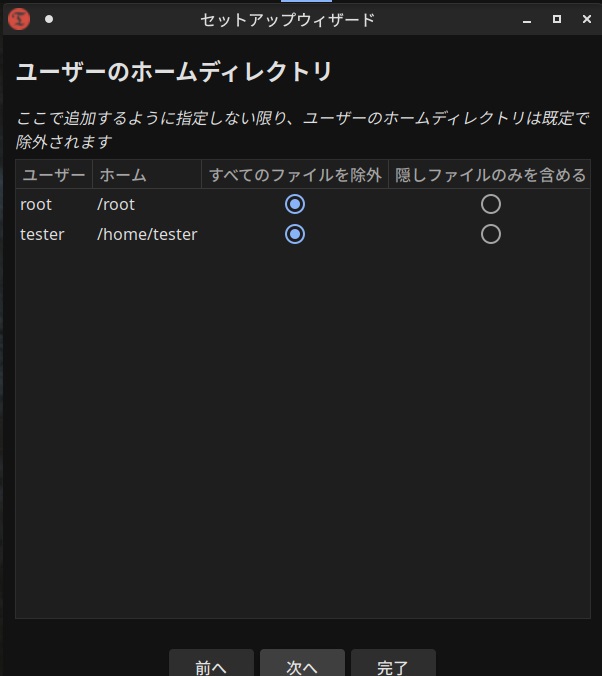

以下のディレクトリもバックアップしますか。

rootは分かりません、homeはマイドキュメントとかマイピクチャとかデスクトップとか、その辺だと思います。

つまり完全復帰用に外付けで丸ごとバックアップするなら、除外せずに全部バックアップしておく、という事だと思います、当然ながら容量は大きくなります。

システム(OS)だけのバックアップなら、このまま次へ。

完了を押して設定を終了します。

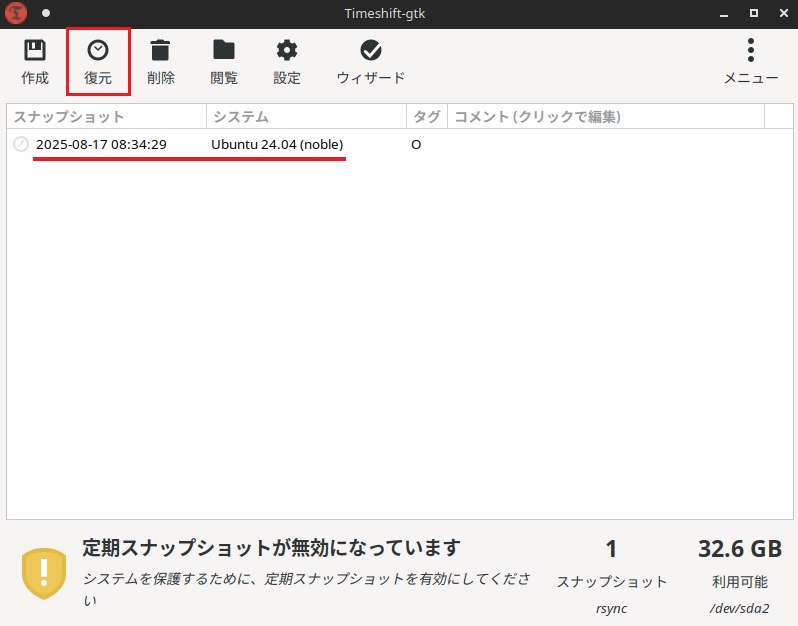

作成を押してバックアップを作成します。

できました、利用可能に 32.6GBと出てるので、49GB – 32GBでバックアップしたのは 17GBかと思います、分かり難いですね。

復元する時はバックアップを選んで復元を押します。

6、ファイアーウォールを設定する

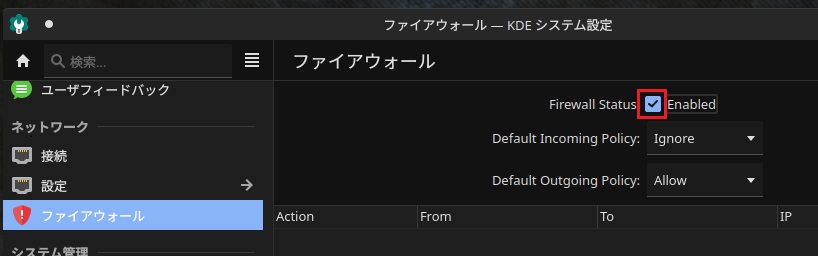

KDEシステム設定を開いてファイアウォールを選択、Firewall Satatusのチェックボックスを入れて Enabledにします。

終わり。

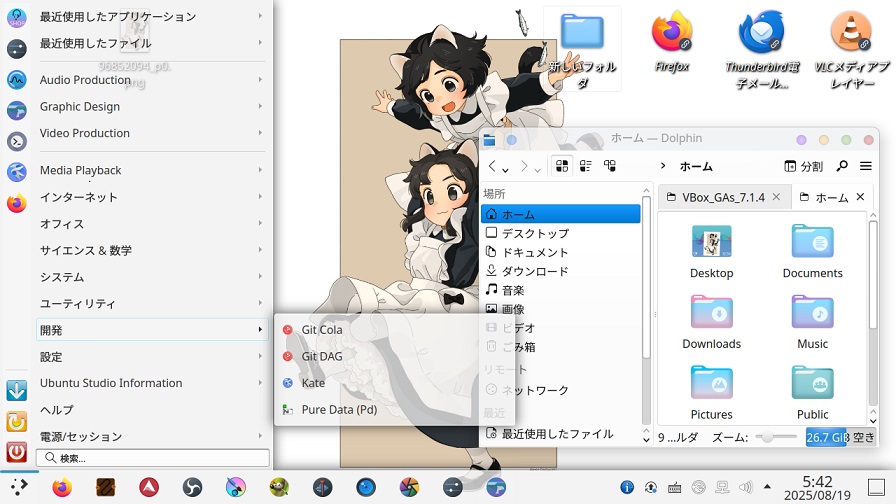

7、デスクトップのデザインを変える

Ubuntu Studioのデスクトップはダークモードで陰気で陰鬱なので、これを変えたいと思います。

たぶんクリエイター志向で MACライクのデザインであり、長時間の使用を想定して目の疲れを考慮してのダークモードだと思います。

デスクトップ環境は KDEプラズマであり、本ブログでは Kubuntu編でやったのと同じなので、サクサク変えられます。

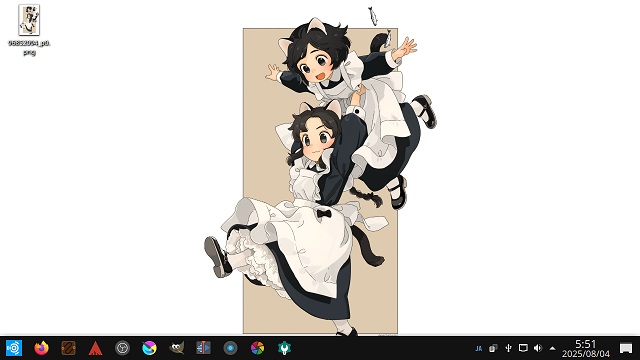

まあ、まず壁紙から変えましょうか。

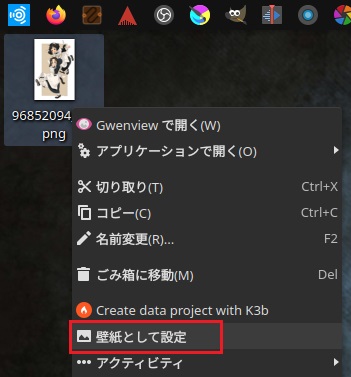

画像を用意したら右クリックして壁紙として設定を選択します。

画像 by赤井さしみさん

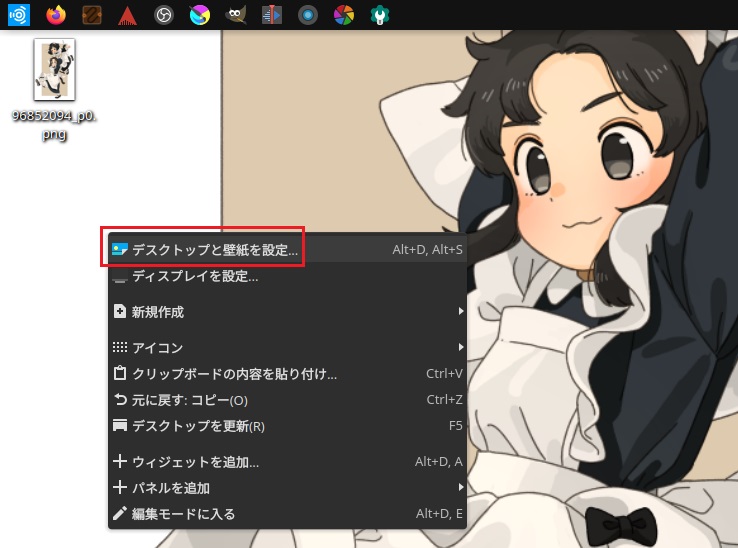

このままだと表示がおかしいので、デスクトップで右クリックしてデスクトップと壁紙を設定を選択。

この画像の場合、配置を拡大/縮小にして、背景を単色の白にします。

適用を押すか OKを押します。

できました。

いやあ良いですね赤井さしみさん、済みません許可取ってませんけど。

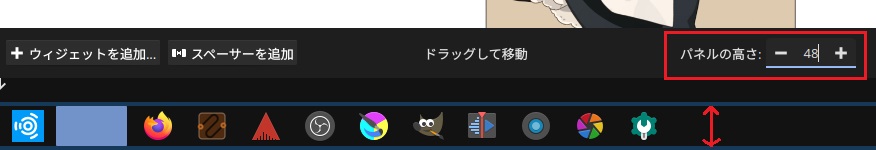

パネル(上のアイコンバー)を下に持ってきます。

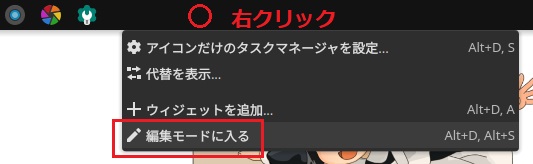

パネル上で右クリックして編集モードに入るを選択。

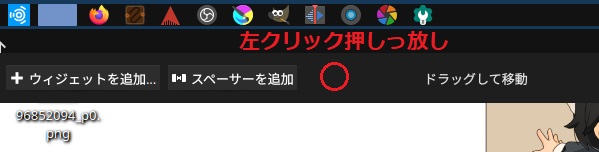

ドラッグして移動の辺りを左クリック押しっ放しにして下へドラッグします。

一番下に持ってきたら放します、ちなみに左右に持って行けば左右にパネルを配置できます。

パネルの高さ(大きさ)を変えておきます。

パネルが大きすぎるかな。

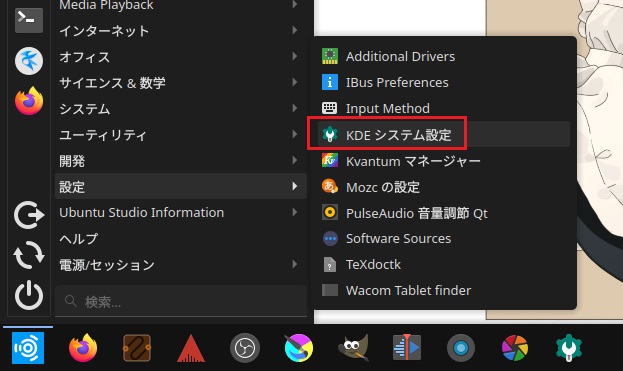

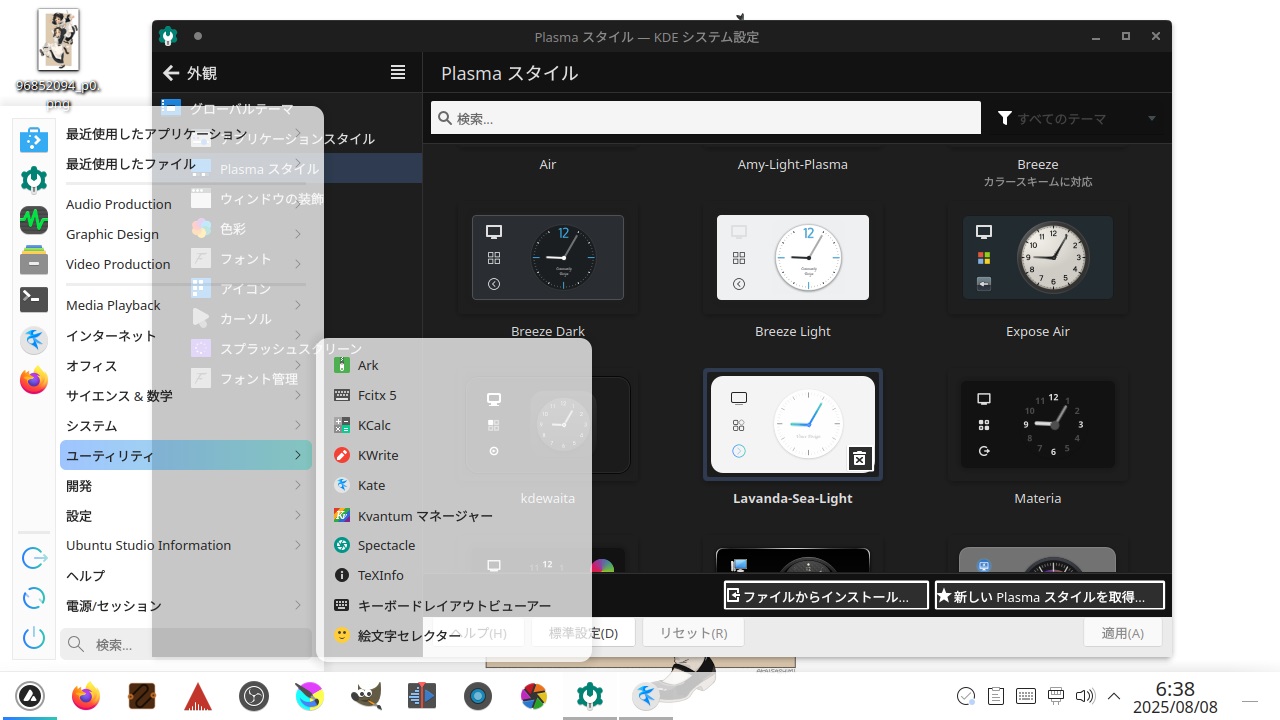

それではデザインを変えてみましょう、まずメニューから KDEシステム設定を開きます(右下のレンチマークでも同じです)

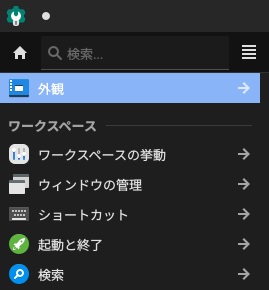

外観を押します。

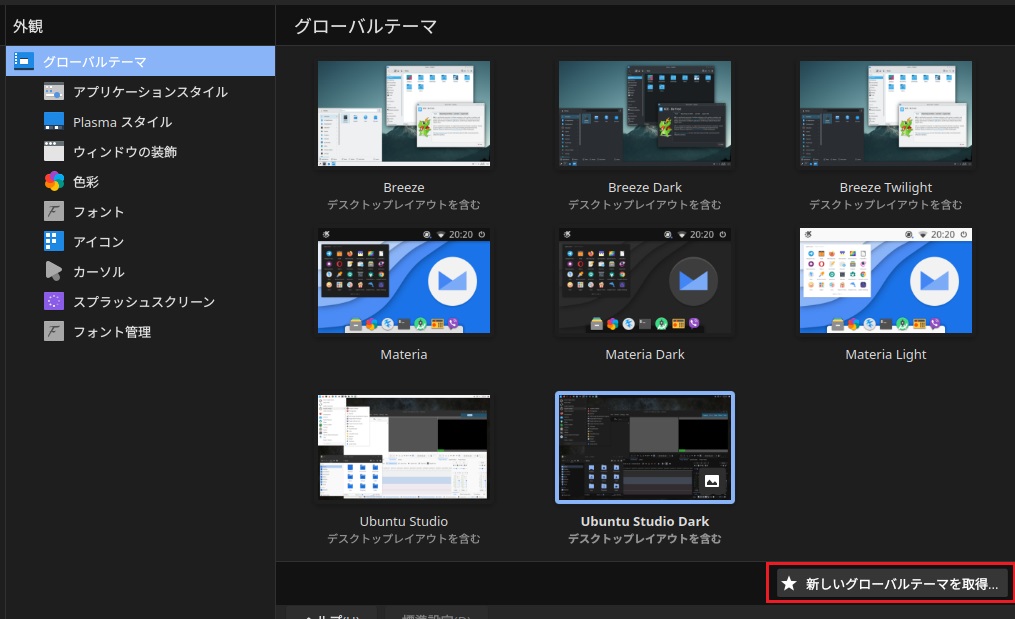

グローバルテーマから新しいグローバルテーマを取得を押します。

新しいテーマを取得せず、初めにあるここの 8つのテーマから選択しても良いです、画像の通りデフォルト(初期)では Ubuntu Studio Darkが選択されてます。

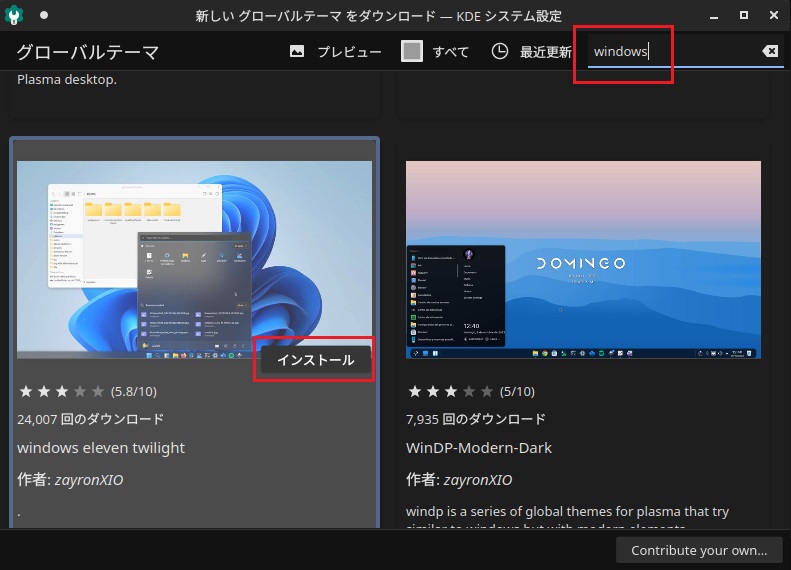

コツは、とにかく検索に windowsとか whiteとか airとか入れて検索して、好きそうなテーマをサクサクインストールします、その後、組み合わせでデザインします。

半分くらいはエラーでインストールできませんでした、たぶんバージョンが違って古いのは合わない部分があってエラーになるんだと思います。

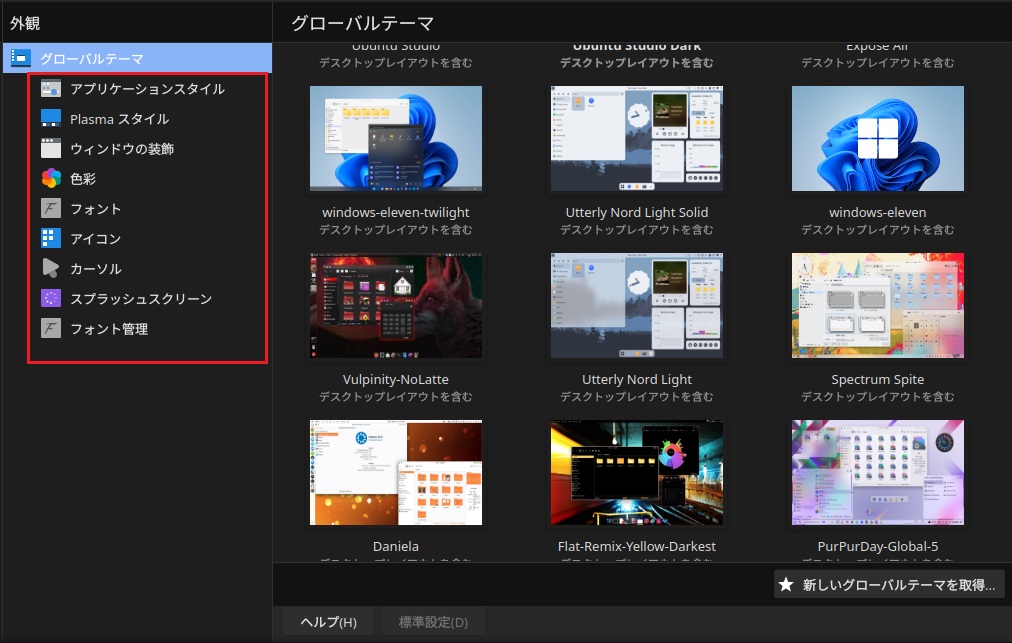

10個くらいインストールしました、ここからは組み合わせになります。

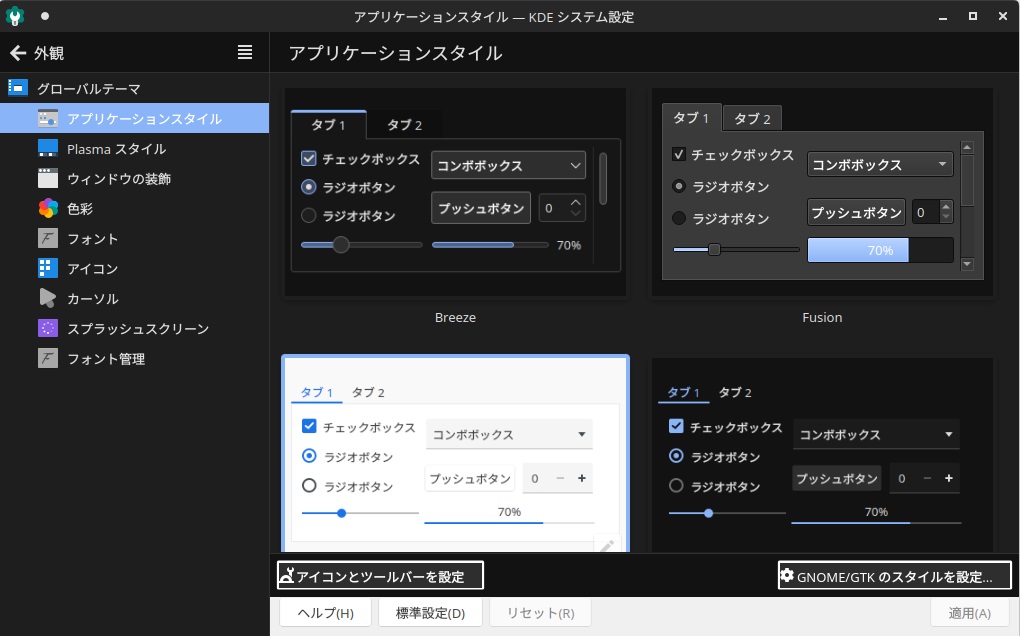

アプリケーションスタイル、Plasmaスタイル、ウィンドウの装飾・・・、という項目です。

アプリケーションスタイル、アプリ(ソフト)内の表示デザインのようです。

Plasmaスタイル、パネルとメニューのデザインです。

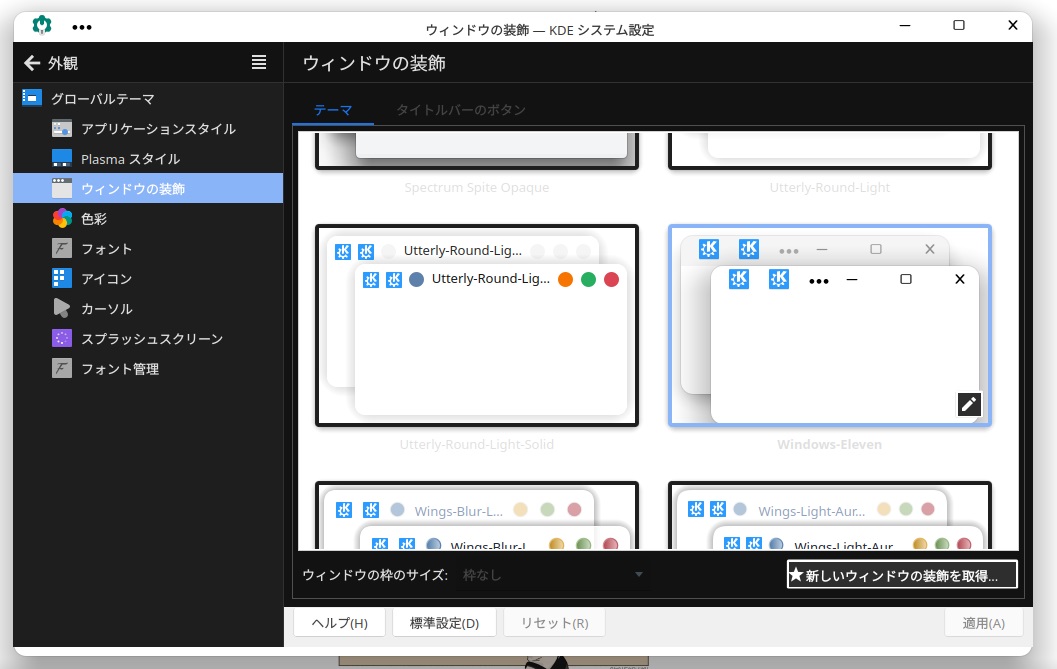

ウィンドウの装飾、ウィンドウ「枠」のデザインです。

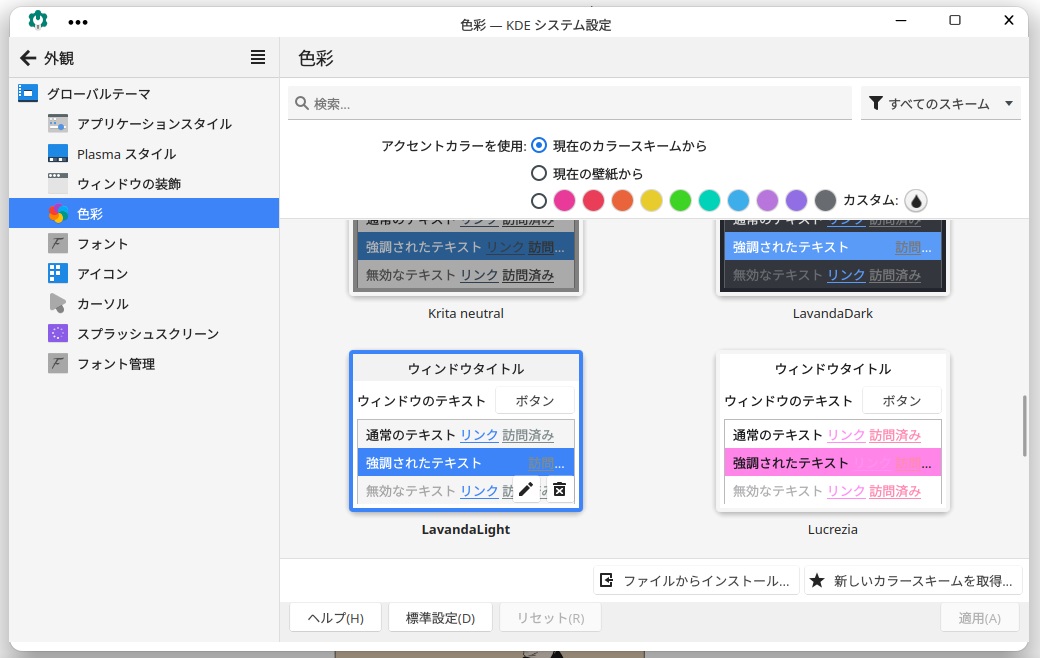

色彩、ウィンドウ「内」のデザインです。

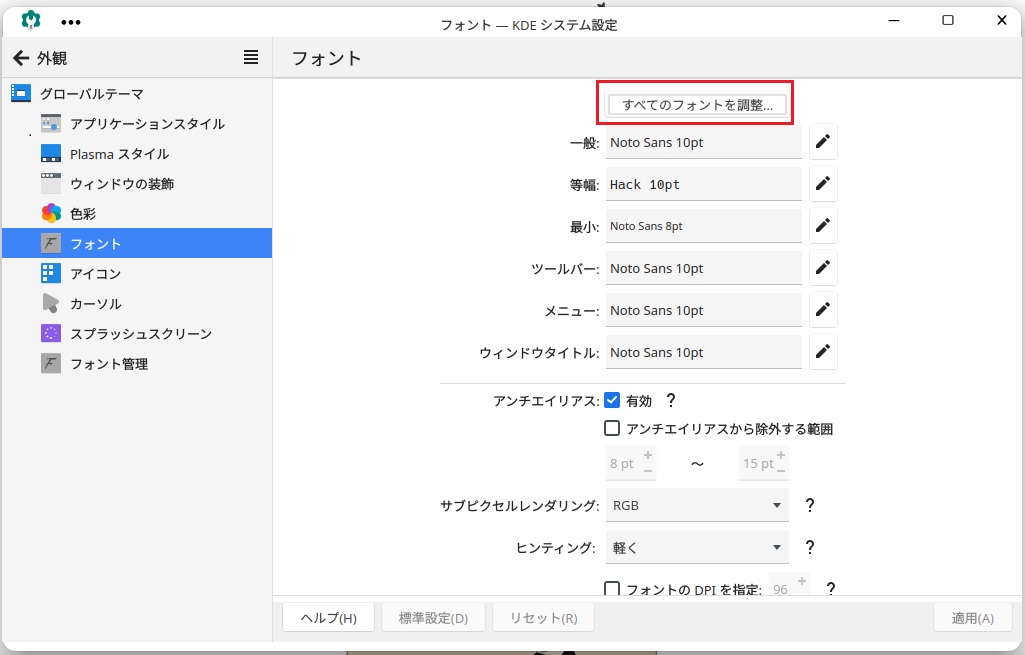

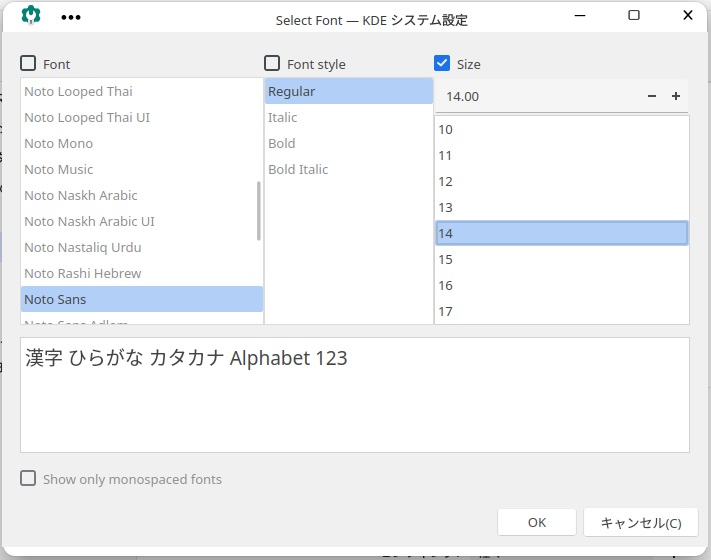

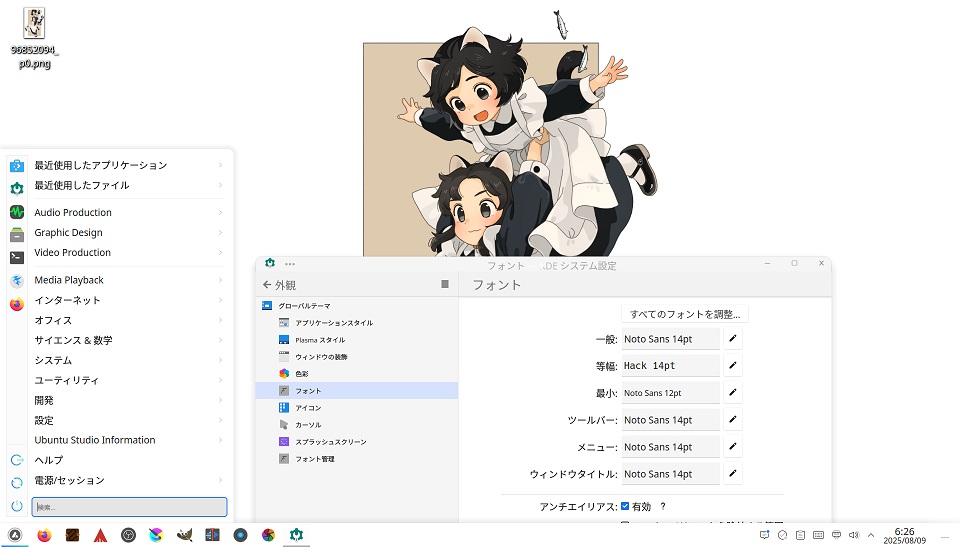

フォント、各フォントを Windowsより細かく変えられます。

今回はまとめて大きさだけ変えます、すべてのフォントを調整を押します。

Sizeにチェックし大きさを指定します、OKを押します。

適用を押します。

Noto Sansと言うフォントは、No tofu(ノー豆腐)という意味らしくて、豆腐と言うのは言語に対応してないと文字化けで文字が四角い図形で表示されるので、それを豆腐と言うらしいです。

つまり、ほとんどの言語の文字を表示できる洋に作られたフリーのフォントという事で、とくに CJK(シナ中国、ジャパン日本、コリア韓国)つまり漢字ですね、これに対応してる、という事みたいです。

1920 × 1200で表示、文字が大きすぎるかもしれません、筆者は既に老眼なので。

アイコン、アイコンセットを変えられます、好きなものに変えましょう。

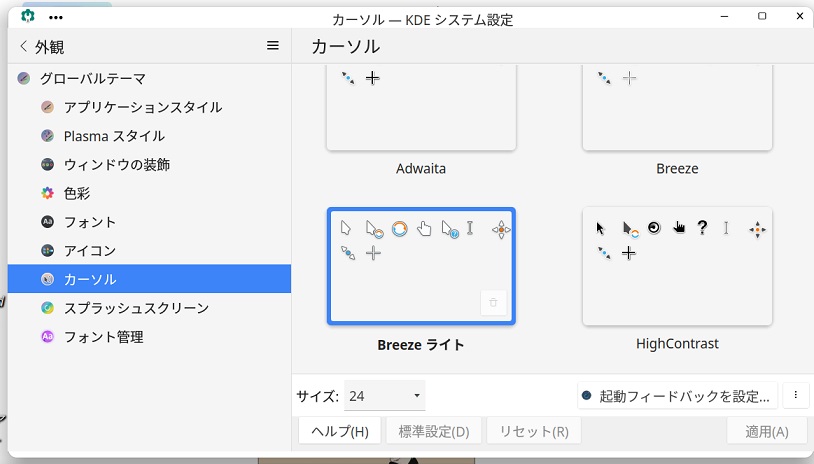

カーソル、カーソルセットを変えられます、好きなものに変えましょう。

スプラッシュスクリーン、スクリーンセーバーだと思います。

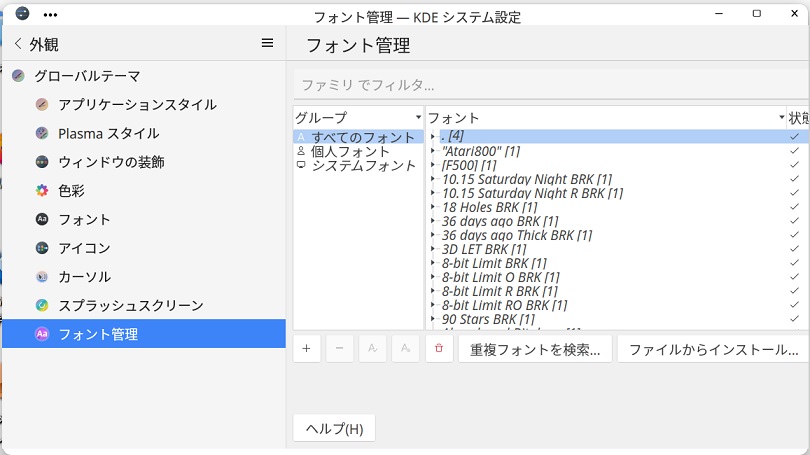

フォント管理、ここでフォントをインストールするんだと思います。

適当にいじって、こんな感じになりました。

win7のエアロ(透明)が好きだったんですけどね。

設定編は以上です。